哲学者ランキング

JDPアセットマネジメント

歴代の哲学者ランキングです。アメリカのトップ10サイト「Listverse(リストバース)」が2011年に発表した「歴史上の偉大な哲学者」(Top 10 Greatest Philosophers in History)を一覧にしました。1位アリストテレス、2位プラトンになっています。(JDPアセットマネジメント)

出典:https://listverse.com/2011/02/19/top-10-greatest-philosophers-in-history/

歴代トップ10(一覧)

| 順位 | 人物名 | 概要 |

|---|---|---|

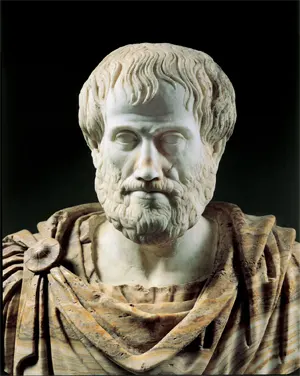

| 1 | アリストテレス (Aristotle) (紀元前384年~322年)

|

トラキアのスタゲイラに医者の子として生まれたギリシアの著名な哲学者。

20年間プラトンのもとで学んだ後、当時幼少の身にあったアレクサンドロスに教育を施し、アテナイに戻ってからはリュケイオンに学校を創設した。この学校の人々はペリパトス派(逍遙学派=しょうようがくは)と呼ばれる。涜神(とくしん)のかどで訴えられアテナイを後にして没するまで、ここで10年余り教授活動を行った。 彼は、師のプラトソが普遍的なイデアからあらゆる事物や事柄を説明しようと試みたのに対し、経験的に与えられる個物を重視し、それらの個物のなかに普遍を概念的にとらえようとする。その際、あらゆる経験を対象とすることから彼の哲学は多岐にわたっていて著作も多い。 例えば、論理学に関しては『オルガノン』、質料と形相を扱う第一哲学に関しては『形而上学』、倫理学や国家論は『ニコマコス倫理学』と『政治学』、芸術論は『詩学』においてそれぞれ述べられている。 中世はもちろんのこと、近世、現代においても彼の哲学の影響は極めて大きい。『アリストテレス全集』(17巻) 参考・出典:「図解 哲学~人物&用語事典」→ |

| 2 | プラトン (Platon) (紀元前427年~347年) |

アテナイの貴族に生まれたギリシアの著名な哲学者。師であるソクラテスについて書いた『ソクラテスの弁明』、『クリトン』のほか、『饗宴』、『パイドン』、『国家』、『パルメニデス』、『法律』など30以上の対話篇と書簡、定義集が残る。

はじめソクラテスのもとにいたが、彼の死後祖国を去り、メガラ派やピュタゴラス派と接して影響を受けた。アテナイに戻った後、郊外に学校(アカデメイア)を創設し学究活動に従事するが、理想国家の建設へ向けての現実的な働きかけも引き続きなんどか試みた。 彼の哲学の根本にあるのはイデア界と感性界の二元論であり、真に実在するのは前者であって後者はその影像にすぎない。従って前者を対象とする認識だけが知識である。 またこの二元論は霊魂の三分説とつながる。そしてこの三分説に基づいて、倫理学では実現されるべき徳が導かれ、さらに哲人政治を理想とする国家論が形成される。 このような徹底した観念論は、弟子のアリストテレスの実在論とは好対照である。『ブラトン全集』(11巻) |

| 3 | パウロ (Paul of Tarsus) (05年~67年) |

初期キリスト教の使徒であり、新約聖書の著者の一人。はじめはイエスの信徒を迫害していたが、回心してキリスト教徒となり、キリスト教発展の基礎を作った。 |

| 4 | ルネ・デカルト (Rene Descartes) (1596年~1650年) |

フランスの哲学者。近代哲学の祖と呼ばれる。若いころから確実なものへの思い熱く、学校のスコラ哲学に愛想をつかし、数学を愛して自然の科学的研究にいそしんだ。

霊感を受けてある種の普遍学を構想する(『精神指導の規則』)が、まだ究極の確実性を決定できない。 そこである日、本当らしく見えるすべてのものを疑って、あとに何か確実なものが残るか見極めようと決心。 こうして、有名な意識している自分の存在だけは絶対疑いえないというコギトーの命題に行き着く(『省察』)。 彼はこれを第一原理に据えて神の存在、および思惟実体と延長実体の実在的区別を証明、さらに神の本性から物休の運動法則を導き出した。 そうして彼は、全自然を一種の微粒子の機械論的な渦巻き運動で、統一的に説明できると確信した。 以上の経緯は『方法序説』に述べられている。晩年は『情念論』を著し、自分の自由意志に対するそのつどの新しい驚ぎ、すなわち「高邁」[こうまい]をほめたたえる道徳を説いた。『デカルト著作集』(4巻) |

| 5 | 孔子 (Confucius) (紀元前551年~紀元前479年) |

春秋時代の学者・思想家。その言行録が「論語」である。 |

| 6 | トマス・アクィナス (Thomas Aquinas) (1224年~1274年) |

教会博士、天使的博士と呼ばれた中世スコラ哲掌最大の神学者、哲学者。

イタリアのナポリ地方のアクィノ伯爵の子として、ローマとナポリの中程にあるロッカセッカ城に生まれた。モンテ・カシーノ修道院で初等教育を受けた後ナポリ大学に学ぶ。 1245年ドミニコ修道会に入り、アルペルトゥス・マグヌスの指導のもとにパリやケルンで哲学と神学の研究を進め、1252年以降パリ、ナポリ、ローマで教授するかたわら著述活動に従事した。 1274年教皇グレゴリウス十世の招きによりリヨン公会議にいく途中、故郷に近いフォッサノーバの修道院で病没した。彼はアリストテレス哲学を積極的に摂取し、これによって西欧の伝統的神学を再編成した。 キリスト教の神と世界は「存在」の相のもとに哲学的に基礎づけられ、信仰と理性、神学と哲学は原理的に区別されるが矛盾することはなく、理性が正しく便用されるなら両者において真理は一致する、と論じた。『神学大全』『対異教徒大全』 |

| 7 | イブン・スィーナー (Avicenna) (980年~1037年) |

イスラム教的スコラ哲学を体系化したアラビアの哲学者。若年でコーランと宗教学をマスターし、16歳にしてすでに医者として知られていた。

哲学者としては新プラトソ派とアリストテレスの影響を受け、イスラムの正統信仰と哲学とを調和させようと努力した。 彼は神にだけ「存在」の必然性を認め、被造物では「存在」は「本質」に含まれないと説いて、独自の存在論と創造説を展開した。 彼のアリストテレス的ないろいろの見解は、西欧のスコラ主義の発展に重要な影響を与えた。『治癒の書』 |

| 8 | ゼノン (Zenon) (紀元前490年~430年) |

エレア派の哲学者でパルメニデスの弟子。

帥より25歳または40歳若かったと言われるが、その死は、独裁者に英雄的に立ち向かったことによる。彼は唯一不変の有を主張するのに、数多性や運動が導く矛盾を指摘する。 これにはいわゆる「ゼノンの逆説」が用いられ、例えば飛ぶ矢については、それが各瞬間には一つの空間だけに存在し、つまり静止しているので運動は見かけだけのことにすぎない、と言われる。 これらの主張は誤っているにせよ、空間と時間の無限分割性に関して困難な問題があるのを明らかにした意義は大きい。 また彼の逆説的論法は、アリストテレスが彼を弁証法の創始者と呼んだ他、ヘーゲルによっても高い評価を与えられている。『初期ギリシア哲学者断片集』 |

| 9 | エピクロス (Epikurus) (紀元前341年~270年) |

サモス生まれのエピクロス派の創始者。

デモクリトスの影響を受けた彼の原子論的哲学は、規準論、自然学、倫理学の三つの部門から成っていて、人生最大の目的は幸福にある、と言う。 彼のいう幸福とは快であり、人々の苦痛や不快を除去し、死や神々の恐怖から解放して平静(アタラクシア)な心の快を得ることにある、従って、いわゆる快楽説とは異なる。 また「隠れて暮らせ」を主張して、共同生活に否定的な独特の倫理説をとった。『自然について』 |

| 10 | ジョン・ロック (John Locke) (1632年~1704年) |

イギリスの哲学者、政治思想家。彼は主著『人間知性論』において学問を、自然学、実践学、記号学の三つに分けている。

ここで言う記号とは「観念」と「言葉」とを指しており、『人間知性論』で展開された生得原理否定論、観念・言語・知識に関する論究は「記号論」に属する。 「自然学」の領域では、ロバート・ボイルのもとでの医化学の共同研究に参加したり、トマス・シデナムに臨床医学を学んだりしたが、特別の業績を挙げてはいない。 ロック自身、当時の巨匠たちの下働きとして、知識への途上にあるがらくたを除去する仕事に従事するだけだと言う。 実践学の領域では、生命、自由、財産への自然権の保証を政府の任務とした統治論、政教分離の問題にかかわる寛容論、ジェントルマンのための教育論など、目ざましい業績を残している。 |

哲学の参考図書

(1)哲学思想研究会

哲学思想研究会著「図解 哲学 人物&用語辞典」

(2)武内大・自治医科大学

論文:武内大・自治医科大学著「現象学への招待 ブックガイド+マップ (総特集 現象学--知と生命)」

運営:歴代ランキング(一覧)